4.3.3: 平均値一致条件が無い場合

数学的定式化されていないハイゼンベルグの不確定性原理(= 命題 4.10)は、あいまいな部分があって、しばしば誤読されることがある。

たとえば、次の[I]と[II]のような言い方がされることがある。

| ${\rm [I]:}$ | ハイゼンベルグの不確定性原理は、粒子の位置と運動量を同時に誤差ゼロで測定できないことを保証している。

|

| ${\rm [II]:}$ | EPR-パラドックスは、粒子の位置と運動量を同時に誤差ゼロで測定可能なことを示している。

|

等で、[I]と[II]はともに不正確な言い方であるが、これを以下に説明しよう。

[ [I]に関して]

ヒルベルト空間$H_1= L^2 ({\mathbb R}_{q})$を考えて,

量子系の2粒子システム$S$をテンソルヒルベルト空間

$H =H_1 \otimes H_1 = L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})})$

内で議論する.

2粒子システム$S$の状態を

${u_0}$

$({}\in H =H_1 \otimes H_1 = L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}))$

$\Big($正確には,

$| {u_0} \rangle \langle {u_0} | $

$\Big)$

とする. ここで,

\begin{align}

{u_0} ({}q_1 , q_2{})

=

\sqrt{

\frac{1}{{{ 2 \pi \epsilon \sigma} }}}

e^{ - \frac{1}{8 \sigma^2 } ({}{q_1 - q_2} - {a} {})^2

- \frac{1}{8 \epsilon^2 } ({}{q_1 + q_2} - {b} {})^2

}

\tag{4.36}

\end{align}

ここで,$a, b \in {\mathbb R}$, 正数$\epsilon$は十分小さいとする.

$A_1{}\! : L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) \to $

$L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) $

と

$A_2 \!: L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) \to $

$L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})})$

を次の(非有界)自己共役作用素とする.

\begin{align}

A_1 = q_1 ,

\qquad

A_2 = \frac{ \hbar \partial }{ i \partial q_1 }.

\tag{4.37}

\end{align}

もちろん,

$A_1 A_2 - A_2 A_1 = \hbar \sqrt{-1}$なので,

いかなる近似同時測定

${\mathsf{M}}_{B(H\otimes K)} ({\mathsf{O}_{{\widehat A}_1}}\times{\mathsf{O}_{{\widehat A}_2}},S_{[{\widehat \rho}_{{u_0}s}]})

$を用意しても,ハイゼンベルグの不確定関係:

\begin{align}

\|

({\widehat A}_1 -A_1 \otimes I)({u_0} \otimes s )

\|

\cdot

\|

({\widehat A}_2 -A_2 \otimes I)({u_0} \otimes s )

\|

\ge

\hbar/2

\tag{4.38}

\end{align}

が成立する.

[ [II]に関して]

しかし,$K={\mathbb C}$,$s=1$として,

同一視:

\begin{align*}

H \ni u \xrightarrow[同一視]{} u \otimes 1 \in H \otimes {\mathbb C}

\end{align*}

の下に,$H \otimes {\mathbb C}=H$と見なそう.したがって,

\begin{align*}

H=L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})})=H \otimes {\mathbb C}

\end{align*}

となり,(非有界)自己共役作用素

${\widehat A}_1{}: L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) \to $

$L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) $

と

${\widehat A}_2: L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})}) \to $

$L^2 ({\mathbb R}^2_{(q_1 , q_2{})})$

を次のように定める.

\begin{align}

{\widehat A}_1 = b - q_2,

\qquad

{\widehat A}_2 = A_2 = \frac{ \hbar \partial }{ i \partial q_1 }

\tag{4.39} \end{align}

ここで,

| $\bullet$ |

${\widehat A}_1$と${\widehat A}_2$は可換である

|

ことに注意しよう.

このとき,次の計算を得る.

\begin{align}

&

\| {\widehat A}_ 1 {u_s}

-A_1 {u_s} \|

\nonumber

\\

=

&

\Big[

\iint_{{\mathbb R}^2}

\Big|

(({}b- q_2{}) - q_1{})

\sqrt{

\frac{1}{{{ 2 \pi \epsilon \sigma} }}}

e^{ - \frac{1}{8 \sigma^2 } ({}{q_1 - q_2} - {a} {})^2

- \frac{1}{8 \epsilon^2 } ({}{q_1 + q_2} - {b} {})^2

}

\cdot

e^{ i \phi({}q_1 , q_2{}) }

\Big|^2

dq_1 dq_2

\Big]^{1/2}

\nonumber

\\

=

&

\Big[

\iint_{{\mathbb R}^2}

\Big|

(({}b- q_2{}) - q_1{})

\sqrt{

\frac{1}{{{ 2 \pi \epsilon \sigma} }}}

e^{ - \frac{1}{8 \sigma^2 } ({}{q_1 - q_2} - {a} {})^2

- \frac{1}{8 \epsilon^2 } ({}{q_1 + q_2} - {b} {})^2

}

\Big|^2

dq_1 dq_2

\Big]^{1/2}

\nonumber

\\

=

&

{\sqrt 2} \epsilon ,

\tag{4.40}

\end{align}

そして、

\begin{align}

\| {\widehat A}_2 {u_s}

- A_2 {u_s} \|

= 0.

\tag{4.41}

\end{align}

よって、

\begin{align}

\| {\widehat A}_1 {u_e}

- A_1 {u_e} \|

\cdot

\| {\widehat A}_2 {u_e}

- A_2 {u_e} \|

= 0.

\tag{4.42}

\end{align}

[[I]と[II] をまとめて]

したがって、(4.42)式とハイゼンベルグの不確定性関係(4.38)は矛盾しない。

当然のことであるが、

| $(F):$ |

平均値一致条件を仮定しないならば、ハイゼンベルグの不確定性関係は成立しない。

|

また、次の注意を付け加えておく。

注意4.16

(4.26)式の第2

項(正確には,

$\langle u \otimes s,$"第3項"$(u \otimes s) \rangle$),および,

第3

項(正確には,

$\langle u \otimes s,$"第3項"$(u \otimes s) \rangle$)

を計算すると, ロバートソンの不等式(4.20)式から,

\begin{align}

&

2 {\overline \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_2;u)

\ge

|\langle u \otimes s, [{\widehat N}_1, A_2 \otimes I](u \otimes s) \rangle|

\tag{4.43}

\\

&

2 {\overline \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_1;u)

\ge

|\langle u \otimes s, [A_ \otimes I, {\widehat N}_2](u \otimes s) \rangle |

\tag{4.44}

\\

&

\qquad ( \forall u \in H \mbox{ such that } ||u||=1)

\nonumber

\end{align}

よって, (4.26),

(4.27), (4.39),(4.40)

から,

次の不等式を得る.

\begin{align}

& { \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot { \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}}

+{ \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_1;u)

+{ \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_2;u)

\nonumber

\\

\ge

&

{\overline \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot {\overline \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}}

+{\overline \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_1;u)

+{\overline \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} \cdot \sigma(A_2;u)

\nonumber

\\

\ge

&

\frac{1}{2}

| \langle u ,

[A_1,A_2] u \rangle |

\quad ( \forall u \in H \mbox{ such that } ||u||=1)

\tag{4.45}

\end{align}

平均値一致条件を仮定していないのだから, この(4.45)式は,ハイゼンベルグの不確定性原理(4.34)よりもラフな不等式になっていることは仕方がない。

もしも

${ \Delta}_{\widehat{N}_1}^{{\widehat{\rho}_{us}}} $

を誤差"$\epsilon (A_1,u)$",

${ \Delta}_{\widehat{N}_2}^{{\widehat{\rho}_{us}}} $

を

{\lq\lq}擾乱:$\eta (A_2,u)$"

と見なせるような「解釈」からスタートしたならば、

不等式(4.45)は

$$

\epsilon(A_1, u ) \eta( A_2, u )

+

\epsilon(A_1, u ) \sigma( A_2, u )

+

\sigma( A_1, u ) \eta( A_2, u )

\ge

\frac{1}{2}

| \langle u ,

[A_1,A_2] u \rangle |

$$

と書けて、これは

小澤の不等式

と呼ばれているが、

本書では, 「言語的解釈」,すなわち,

\begin{align*}

---\mbox{

測定は一回だけで,測定後のことは言わない

}

---

\end{align*}

に集中するので,

「(測定の影響の)擾乱」という言葉は使わない

(cf.

S. Ishikawa, arXiv:1308.5469 [quant-ph] 2014

).

補足:「ハイゼンベルグの不確定性原理」の謎

ハイゼンベルグの不確定性原理の歴史的役割の大きさには、もちろん、異存はない。しかし、

-

歴史的役割の大きさが、目くらましとなって、

ハイゼンベルグの不確定性原理を見えにくくしている部分もある

と思う。

歴史的役割を無視して、純粋に物理的な側面だけに焦点をあわせたとき、

ハイゼンベルグの不確定性原理には、以下のような

「謎(=著者がわからないこと)」

がいくつかある。

| $(\sharp_1)$ |

歴史的な重要性を無視したときに、ハイゼンベルグの不確定性原理は本当に重要なことなのか?

$\quad$

たとえば、

| $\bullet$ |

量子力学の本(ファインマンの量子力学の本)や量子言語の本(本書を想定すればよい)を誰かが著したとして、

4.3節の内容を書くだろうか?

|

である。 本書で、4.3節を書いた理由は、著者自身の仕事に関連していたからで、我田引水と言われたら、著者は反論しないかもしれない。

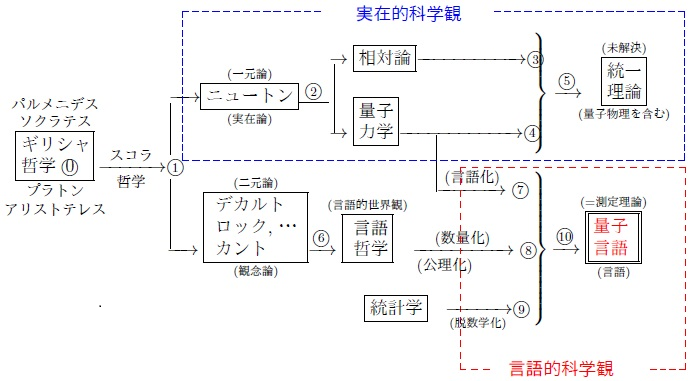

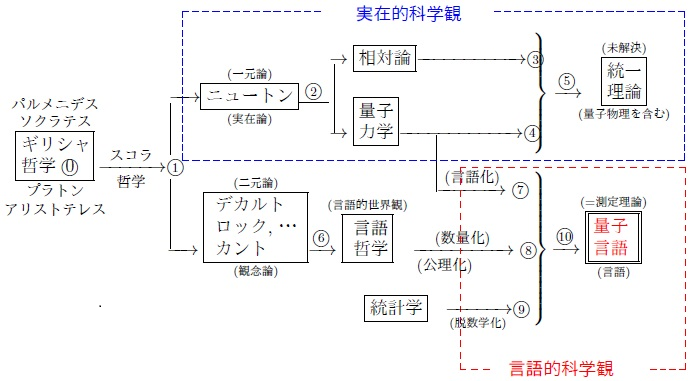

4.3節が無かったとしても、本書の価値(右図の価値)が減じるということはまったくないと信じるからである。

|

| $(\sharp_2)$ |

「$\gamma$線顕微鏡によるハイゼンベルグの不確定性原理」と「ロバートソンの不確定性原理」が全く異なる主張であることは、

フォン・ノイマンの「量子力学の数学的基礎(1932)」で指摘されている。

そうならば、ハイゼンベルグは何故、

この辺りのことを曖昧なままに放置したのだろか?

ハイゼンベルグが「全く別物」と一声言えば、1932年の時点で、混乱は解消されたと思う。

|

| $(\sharp_3)$ |

ハイゼンベルグが曖昧なままに放置した理由であるが、放置すれば「ロバートソンの不確定性原理」までが、ハイゼンベルグ自身の功績になると考えたのではないと思う。

私見であるが、

| $\bullet$ |

ハイゼンベルグは、「$\gamma$線顕微鏡によるハイゼンベルグの不確定性原理」(とか「相補性」とかの言葉)の歴史的役割は、「量子力学の数学的基礎(1932)」の時点で終わったと考えた

|

と思う。1932年の時点では、ハイゼンベルグにとっては、「もっと重要なこと」がいくらでもあって、邪心などなくて「放置」したのだと思うが、どうだろうか?

|

| $(\sharp_4)$ |

1991年の時点て、ハイゼンベルグの不確定性原理の「成立条件」や「不成立な例」などが提示されているのに(4.3.2節、4.3.3節)、

20年以上たった今でも、ビックリするような事件が起きていない。

この事実は不思議なような気もするし、そうでないのかもしれない。

言い換えると、

-

ハイゼンベルグの不確定性原理が今までで一度だって、

「科学の命題」として使われたことがあったのだろうか?

である。1991年以前には、「科学の命題」でなかったわけで、「科学の命題」として使われたことはあり得なかったことは確実なのだが。

しかし、今、結論を出すのは早計かもしれない。

|

| $(\sharp_5)$ |

そうだとして、 もし、

-

ハイゼンベルグの不確定性原理(定理4.15)は「科学の命題」として役に立たない。

という結論ができたならば、こんなに意外な結論は科学史上ないわけで、著者にとっては悪い話ではない。

「どちらに転んでもおもしろい」わけで、読者の追究を期待したい。

ただし、 まだ「どっちかに転ぶ」前なので、本書では4.3節を削ってもよかった。

|

以上のように、著者は「ハイゼンベルグの不確定性原理」がわかっていない。