14.3.1: 次節(ゼノンのパラドックス)の準備

量子言語では,ハイゼンベルグ描像

---

「状態は変化しない」

---

が原則である.

しかし,

便宜的な方法として,

「状態変化のシュレーディンガー描像」

は,一般性はないけれど,

直感的でわかりやすい.

以下に、これを古典系の場合に限って説明する.

本節は、次節の準備である。

$(T{(t_0)}, {{\; \leqq \;}})$をルート

$t_0$を持つ(無限)木半順序集合とする。

各$t \in T$

に対して、

古典基本構造:

\begin{align*}

[C_0(\Omega_{t} ) \subseteq L^\infty (\Omega_{t}, \nu_{t} ) \subseteq

B(L^2 (\Omega_{t}, \nu_{t} ) )

]

\end{align*}

が定まっているとしよう。

定義14.4 [状態は動く --- シュレーディンガー描像]

$[{}{\mathsf O}_{T(t_0)}]$

${{=}}$

$[{}\{ {\mathsf O}^{}_t \}_{ t \in T} ,

\{ \Phi_{t_1,t_2}{}: $

${L^\infty (\Omega_{t_2}, \nu_{t_2})}$

$ \to {L^\infty (\Omega_{t_1}, \nu_{t_1})} \}_{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}$

$]$

を

決定的因果観測量列

とする.

$\phi_{t_1,t_2 }:\Omega_{t_1} \to \Omega_{t_2}$

$(\forall

{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}

)$

をその決定的因果写像とする.

$\omega_{t_0} \in \Omega_{t_0}$

とする.

このとき,

$\{ \phi_{t_0,t} (\omega_{t_0} ) \}_{t \in T }$

を,

(

初期状態$\omega_{t_0}

(\in \Omega_{t_0})$における)

状態変化のシュレーディンガー描像

と呼ぶ.

次は定理12.8の無限測定版である.

定理 14.5[決定的因果作用素列の実現因果観測量]

木半順序集合

$(T(t_0), {{\; \leqq \;}})$

を考える。

因果観測量列

\begin{align*}

[{}{\mathsf O}_T{}]

=

[{}\{ {\mathsf O}_t \}_{ t \in T} ,

\{ \Phi_{t_1,t_2}{}:

{C (\Omega_{t_2})} \to {C (\Omega_{t_1})} \}_{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}

]

\end{align*}

において,

$\{ \Phi_{t_1,t_2}{}: $

${L^\infty (\Omega_{t_2})} \to {L^\infty (\Omega_{t_1})} \}_{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}$

が決定的因果作用素列ならば,

次が成立する:

\begin{align*}

\widehat{\mathsf O}_{T(t_0){}} = {{{\times}}}_{t\in T} \Phi_{t_0,t} {\mathsf O}_t

\end{align*}

証明

定理12.8定理の証明と同様なので,省略する.

$\square \quad$

定理 14.6

\begin{align*}

[{}{\mathsf O}_{T(t_0)}]

{{=}}

[{}\{ {\mathsf O}^{(e)}_t \}_{ t \in T} ,

\{ \Phi_{t_1,t_2}{}:

{L^\infty (\Omega_{t_2}, \nu_{t_2})} \to {L^\infty (\Omega_{t_1}, \nu_{t_1})} \}_{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}

]

\end{align*}

を

決定的因果精密観測量列とする.

$\phi_{t_1,t_2 }:\Omega_{t_1} \to \Omega_{t_2}$

$(\forall

{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}

)$

をその決定的因果写像とする.

${\widehat{\mathsf O}}_{{{T}}}$

${{=}}$

$({{{\times}}}_{{t} \in

{T}}X_{{t}}, $

$\boxtimes_{{t}\in{{T}}}

{\cal

F}_{{t}},$

${\widehat F}_{{T}}

)$

をその

実現因果観測量

とする.

このとき,

測定

${\mathsf M}_{L^\infty(\Omega_{t_0})} (\widehat{\mathsf O}_{T{}}$

$

{{=}}

$

$({{{\times}}}_{t \in T} X_t,

\boxtimes_{{t}\in{{T}}}

{\cal

F}_{{t}}

,$

$ {\widehat F}_0), S_{[\omega_{t_0}]}{})$

により

得られる

測定値

$(x_t )_{t\in T }$

(すなわち,

精密測定値列)

は,

確率1で次を満たす:

\begin{align*}

x_t = \phi_{t_0,t } (\omega_{t_0} )

\qquad

(\forall t \in T )

\end{align*}

したがって,決定的因果作用素列を考える限りにおいては,

| $(a):$ |

精密測定値列$(x_t)_{t\in T}$

=

状態変化のシュレーディンガー描像$(\phi_{t_0,t } (\omega_{t_0} ))_{t\in T}$

|

と見なすことができる.

証明

測定値

$(x_t )_{t\in T }$

の性質を調べる.

$D=\{t_1,t_2,\ldots,t_n\}

(\subseteq T)$ {{を}}

$T$の任意の有限部分集合とする.

${\widetilde\Xi}=\mbox{ ${{{\times}}}$}_{t\in {T}

}^D\Xi_t$

$=$

$({{{\times}}}_{t\in D} \Xi_t ) \times ({{{\times}}}_{t\in T\setminus D} X_t ) $

とおく.

ここに

$\Xi_t$

は$X_t ( = \Omega_t)$

内の任意の開集合で,

しかも

$\phi_{t_0, t}

(\omega_{t_0})

\in \Xi_t$

$(\forall t\in D)$

とする.

このとき,

| $(b):$ |

測定値$(x_t )_{t\in T }$

が集合

${\widetilde\Xi}=\mbox{ ${{{\times}}}$}_{t\in {T}

}^D\Xi_t$

に属する確率は

$1$

である.

|

なぜならば,

定理14.5定理より,

\begin{align*}

&

\bigl({\widehat F}_{T} ({\widetilde\Xi}) \bigr)

({\omega_{t_0}})

=

\Big({{{\times}}}_{k=1}^n \bigl(\Phi_{t_0 , t_k} F^{\rm (e)}(\Xi_{t_k} {}) \bigl)

\Big)({\omega_{t_0}})

\\

=

&

\Big({{{\times}}}_{k=1}^n F^{\rm (e)} (\phi_{t_0, t_k}^{-1}(\Xi_{t_k} {}) \bigl)

\Big)({\omega_{t_0}})

=

{{{\times}}}_{k=1}^n \chi_{{}_{\Xi_{t_k}}}({\phi_{t_0, t_k}

(\omega_{t_0})})

=1

\end{align*}

したがって,$\Xi_t$の任意性から,

| $(c):$ |

確率

$1$

で,

「$

(x_t )_{t\in T }

= \phi_{t_0 , t} (\omega_{t_0}{})

\qquad

(\forall t \in

T{})

$」

|

を得る.

$\square \quad$

| $\fbox{注釈14.2}$ |

上の定理の中で,

(b)の意味と(c)の意味は

同じ,

すなわち,

(c)の定義が,(b)である.

|

よって,

次の系を得る.

系 14.7 [システム量と精密観測量]

各$t \in T(t_0)$において,

$L^\infty(\Omega_t, \nu_t)$

内の

精密観測量

${\mathsf O}^{(e)}_t=(X, {\cal F}_t, F^{\rm (e)})

(=(\Omega_t , {\cal B}_t , \chi )

)$

と

$\Omega_t$上のシステム量$g_t:\Omega_t \to {\mathbb R}$

を考える.

システム量$g_t$の$L^\infty (\Omega_t)$

内の観測量表示を,

${\mathsf O}'_t = ({\mathbb R}, {\cal B}_{\mathbb R}, G_t)$

とする.

同時観測量を

${\mathsf O}^{(e)}_t \times{\mathsf O}'_t$

を考えて,

$[{}{\mathsf O}_{T(t_0)}]$

${{=}}$

$[{}\{

{\mathsf O}^{(e)}_t \times{\mathsf O}'_t

\}_{ t \in T} ,

\{ \Phi_{t_1,t_2}{}: $

${L^\infty (\Omega_{t_2}, \nu_{t_2})} \to {L^\infty (\Omega_{t_1}, \nu_{t_1})} \}_{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}$

$]$

を

決定的因果観測量列とする.

$\phi_{t_1,t_2 }:\Omega_{t_1} \to \Omega_{t_2}$

$(\forall

{(t_1,t_2) \in T^2_{\leqq}}

)$

をその決定的因果写像とする.

${\widehat{\mathsf O}}_{{{T}}}$

${{=}}$

$\bigl({{{\times}}}_{{t} \in

{T}}(X_{{t}}\times {\mathbb R}), $

$\boxtimes_{{t}\in{{T}}}

({\cal

F}_{{t}}\boxtimes {\cal B}_{\mathbb R}),$

${\widehat F}_{{T}}

\bigr)$

をその

実現因果観測量

とする.

このとき,

測定

${\mathsf M}_{L^\infty(\Omega_{t_0})} (\widehat{\mathsf O}_{T{}},$

$S_{[\omega_{t_0}]}{})$

により

得られる

測定値

$(x_t , y_t)_{t\in T }$

は,

確率1で次を満たす:

\begin{align*}

x_t = \phi_{{t_0},t } (\omega_{t_0} )

\;\;

かつ

\;\;

y_t = g_t(\phi_{{t_0},t } (\omega_{t_0} ))

\qquad

(\forall t \in T )

\end{align*}

注意14.8 [なぜニュートン力学には、「測定」が無いのか?]

ニュートン力学と量子力学の決定的な違いは、

「測定の有無」で、つまり、

| $(\sharp_1):$ |

$

\begin{cases}

\fbox{ニュートン力学} &=\qquad

\textcolor{magenta}{

\underset{\mbox{}}{\fbox{無し}}

}

+

\quad \underset{\mbox{ (ニュートン方程式)}}{\fbox{因果関係}}

\\

\\

\fbox{量子力学} &=

\underset{\mbox{ (ボルンの量子測定)}}{\fbox{測定}}

+ \underset{\mbox{ (ハイゼンベルグ(とシュレーディンガー)方程式)}}{\fbox{因果関係}}

\end{cases}

$

|

である。定理 14.6(または、系14.7)は、

「ニュートン力学は、測定を必要としない」ことの説明($x_t=\phi_{t_0, t }(\omega_{t_0} )$だから、$x_t$は無くても済ますことができる)になっているわけであるが、

これは表面的な説明である。

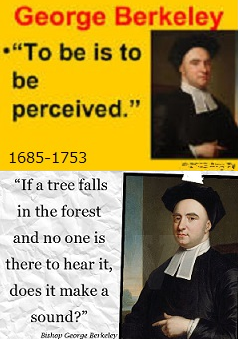

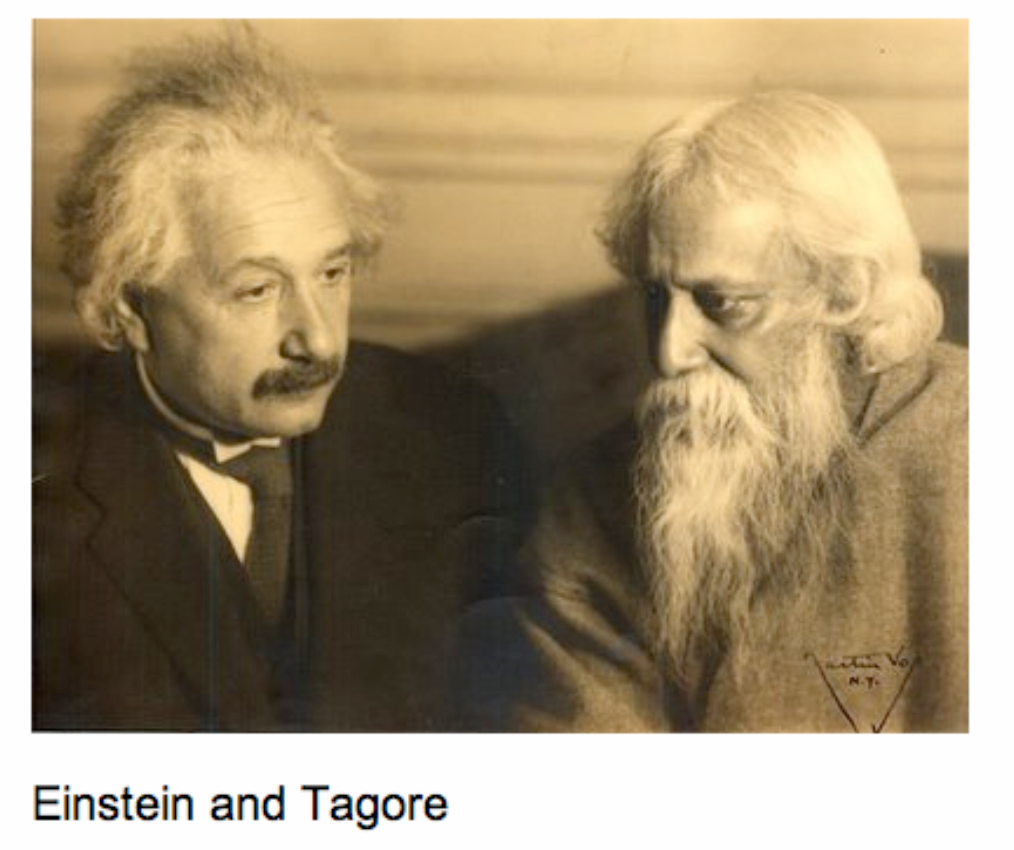

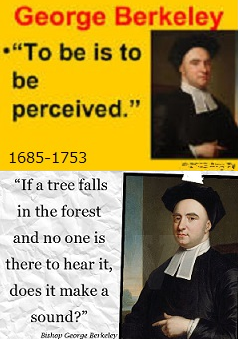

アインシュタイン=タゴール会談での

アインシュタインの言葉:

| $(\sharp_2):$ |

月は、見ていても、見ていなくても存在する

(=[測定者がいなくても、物理学は成立する]

)

|

は、バークリーの言葉「存在するとは、知覚されること」との対比において、

深遠である。

ただし、本書の立場は、

「量子言語は、物理学ではないので、測定があっても構わない」

なのだから、アインシュタインの機嫌を損ねるようなことを主張しているわけではない。

結局、「アインシュタイン vs. バークリー」、つまり、

| $(\sharp_3):$ |

$

\qquad

\overset{\mbox{ 測定無し}}{

\underset{\mbox{ アインシュタイン}}{

\fbox{一元論的実在論(物理学)}

}

}

\quad

\mbox{v.s.}

\quad

\overset{\mbox{ 測定あり}}{

\underset{\mbox{ バークリー}}{

\fbox{二元論的観念論}

}

}

$

|

であって、「物理学に測定は不要」なのだと思う。

このような議論のなかで、一番感心するのは

| $(\sharp_4):$ |

「測定無くして、科学無し」という事実にも関わらず、

ニュートン力学に「測定」を導入しなかったニュートン

|

と

| $(\sharp_5):$ |

誰だか知らないが( $X$氏としておく)、動的システム理論を次の(13.2)式のように定式化した「$X$氏」である

\begin{align}

\fbox

{

動的システム理論

}

=

\begin{cases}

{\rm{(i)}}:

\underset{

(初期条件 \omega(0)=\alpha)}{\frac{d \omega (t)}{dt} =

v(\omega(t), t{}, e_1(t), \beta)}

\; & \cdots \text{( 状態方程式)}

\\

\\

{\rm{(ii)}}:

x(t) = g(\omega(t), t{}, e_2 (t) ) \;

& \cdots

\mbox{(

測定方程式)}

\end{cases}

\tag{13.2}

\end{align}

|

ニュートンと「$X$氏」が、アインシュタインの信念$(\sharp_3)$を完全に理解していたことは、

驚くべきことと思う。